性能基準 UA値とηAC値が基準値以下

断熱等級4を満たすためには、UA値やηAC値が基準値以下であることが求められます。等級4では、UA値0.87、ηAC 値2.8に相当します。

また、HEAT20という断熱基準によると、等級4は「冬の室内の最低体感温度が8℃を下回らない程度」とされています。

仕様基準 断熱材の種類や厚さが基準以上

断熱等級4を満たすためには、断熱材の種類や厚さが基準以上であることが求められます。

断熱等級4を満たすためには、UA値やηAC値が基準値以下であることが求められます。等級4では、UA値0.87、ηAC 値2.8に相当します。

また、HEAT20という断熱基準によると、等級4は「冬の室内の最低体感温度が8℃を下回らない程度」とされています。

断熱等級4を満たすためには、断熱材の種類や厚さが基準以上であることが求められます。

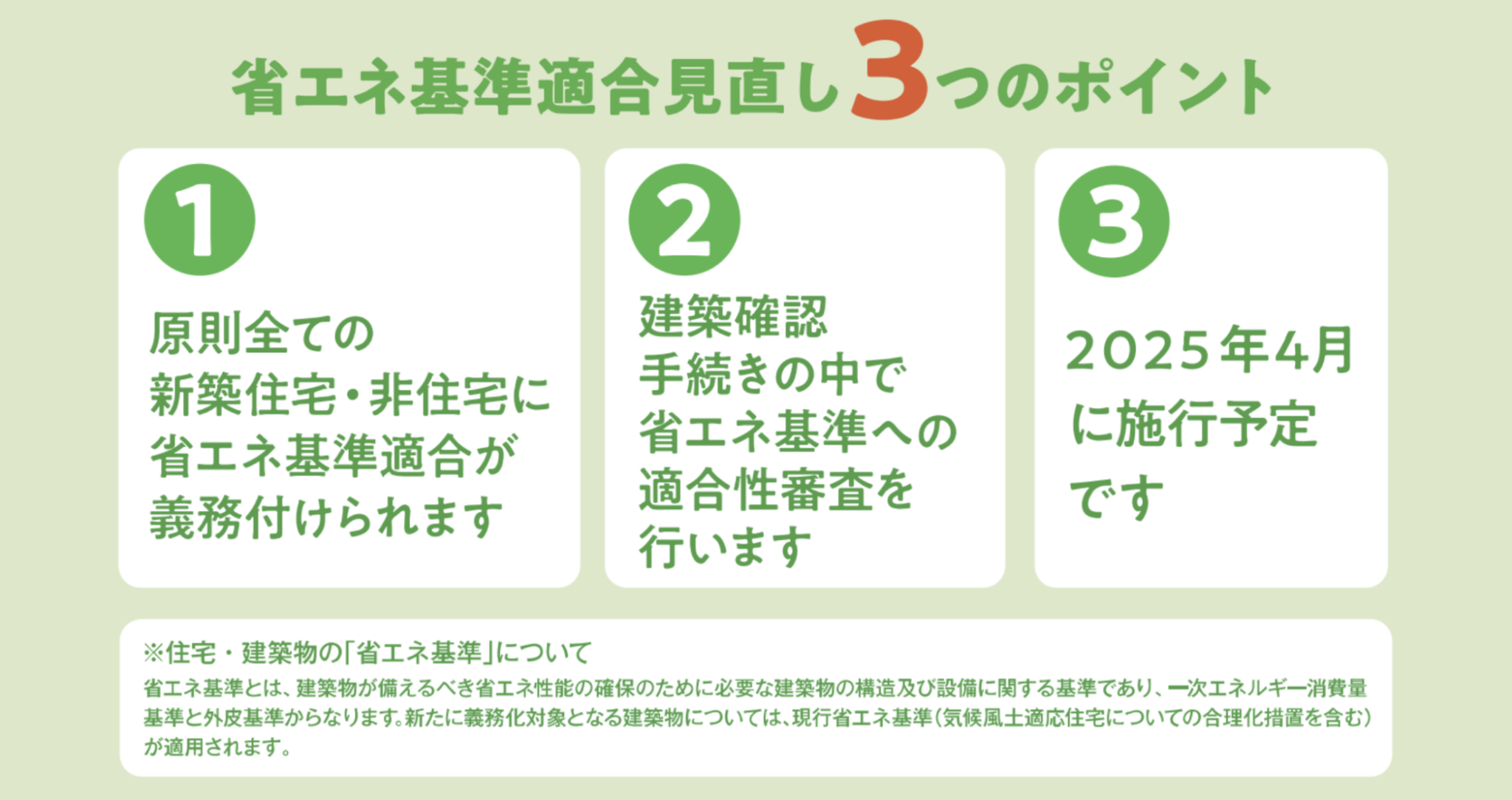

2025年4月に施行される省エネ義務化は、日本の住宅建設において大きな変革になります。

省エネ義務化とは、住宅や建物のエネルギー消費を抑えるための基準を法的に設定する制度のことです。断熱性能の向上や設備の効率化が求められ、環境負荷の低減が期待されます。

引用元:省エネ基準適合義務化|国土交通省

省エネ義務化が決定した背景には、地球温暖化対策やエネルギー資源の有効利用が挙げられます。

政府は2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする「カーボンニュートラル」を目指すことを宣言しており、国単位で省エネに取り組む必要が出てきました。

温室効果ガスを削減するための取り組みとして、住宅建築にも省エネの義務化が定められることになりました。

2025年4月から省エネの観点で建築基準法が改正されることで、住宅建設の基準が大幅に見直されます。

これまでの最高等級であった等級4が、2025年4月からは最低等級として位置付けられます。

これにより、全ての新築住宅が高い断熱性能を持つことが義務化されます。これまでの最高等級レベルが当たり前の基準になります。

更に、2030年からは等級5が最低等級になると言われており、建築基準は年々変わっていくと想定されます。

断熱等級5~7が新設されることになりました。

前述の通り、これまでの最高等級は4でしたが2025年4月より、断熱等級5から7が新設され、さらに高い断熱性能が求められます。

これにより、省エネルギー住宅の普及が促進され、エネルギー消費の削減が期待されます。

3つ目は、建築士の役割の変化です。2025年4月の改正によって、断熱性能の確保やエネルギー効率の高い設計が求められることになります。

これにより、建築士の技術力向上が必要になってきます。

4つ目は、長期優良住宅の認定基準の見直しです。長期優良住宅とは、「長期優良住宅認定制度」の基準をクリアした住宅のことを指し、長く安心して暮らせる住宅のことをいいます。

2025年4月から、この認定基準が見直されてさらに厳しい断熱性能が求められます。

1つ目は、変更点でも述べた通り断熱等級4が標準化されます。

2025年4月の改正により断熱等級4が最低等級となり、全ての新築住宅において高い断熱性能が求められます。

2つ目の影響は、高性能住宅の需要が増加することです。

高性能住宅の需要が増加し、より高い断熱性能を持つ住宅が求められるようになると推測されております。

断熱をはじめとする様々な性能の向上に伴い、建築コストが上昇することが予想されます。

2025年4月の改正により、これまで以上に高い断熱性能を確保する必要があります。

そのために、高度な設計・施工技術をもった建築士や施工業者が必要になります。

2025年4月からの省エネ基準義務化に伴い、最低限の断熱性能として断熱等性能等級4が設定されます。

しかし、より快適な住まいを求めるのであれば、等級4よりも上位の性能を持つ住宅を検討することも可能です。ここでは、等級5〜7の性能について解説します。

等級5は、ZEH基準と同等の断熱性能を持ちます。ZEH基準は、2020年時点で既に新築住宅の6割以上が達成していると言われ、比較的実現しやすい性能と言えます。

断熱性能を高めることで、夏は涼しく、冬は暖かく、一年を通して快適な室内環境を維持できます。また、冷暖房に必要なエネルギーが少なくなるため、光熱費の削減にもつながります。

|

等級 |

基準 |

概要 |

|---|---|---|

|

5 |

ZEH基準相当 |

ZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)とは、年間の一次消費エネルギー量(空調、給湯、照明、換気)が概ねゼロ以下となる住宅のことです。高断熱・高気密に加え、高効率な設備システムや再生可能エネルギーの活用が求められます。 |

等級6は、HEAT20のG2グレードと同等の断熱性能を持ちます。HEAT20は、国の基準よりも厳しい断熱性能を求める方向けの基準であり、快適性や省エネ性を重視する人におすすめです。

断熱性能を高めることで、結露の発生を抑え、建物の耐久性を向上させる効果も期待できます。

|

等級 |

基準 |

概要 |

|---|---|---|

|

6 |

HEAT20 G2グレード基準相当 |

HEAT20とは、2009年に発足した民間団体が作成した断熱基準です。G2グレードは、寒冷地で暖房負荷を50%以上削減することを目標としています。 |

等級6から高性能住宅と呼ばれることが多く、技術も必要なレベルです。

等級7は、HEAT20のG3グレードと同等の断熱性能を持ちます。HEAT20の最高グレードであり、極めて高い断熱性能を誇ります。

断熱性能を高めることで、健康で快適な住環境を実現できるだけでなく、地球温暖化対策にも貢献できます。

|

等級 |

基準 |

概要 |

|---|---|---|

|

7 |

HEAT20 G3グレード基準相当 |

G3グレードは、G2グレードよりもさらに厳しい断熱性能を求める方向けの基準であり、北海道のような極寒地でも快適に過ごせる住宅を目指しています。 |

1つ目の対応策は断熱性能の向上です。

断熱性能を向上させなければ最低等級を満たすことができません。

断熱材の性能のほか、建築士や施工する業者の技術も関わってきます。

2つ目は、情報収集と知識の習得です。

建築物省エネ法は、近年の温暖化の影響で法律の改正が非常に多くなっています。

今後も断熱等級が変化する可能性もあるため、建築士と密な打合せが必要なるかと思います。

最終的に、家の性能を決めるのはお客様です。2025年4月から断熱等級4が最低等級になりますが、さらに上の等級を求めることも可能です。

どの等級がどんな性能を持っているのか、予算とのバランスを考え適切な住宅をご提案します。